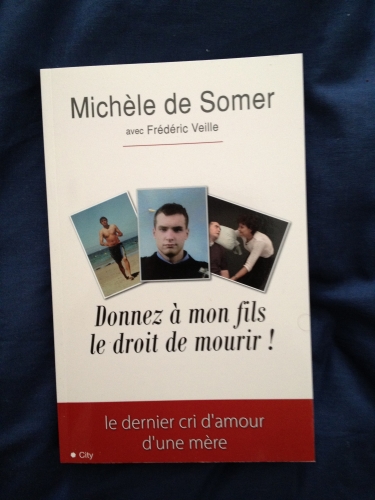

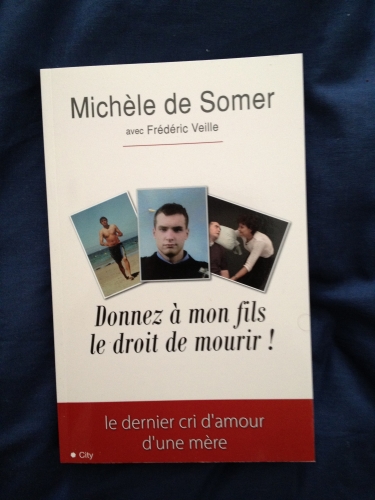

Cette semaine soit le bouleversant livre de Michèle de Somer, écrit par le journaliste Frédéric Veille « Donnez à mon fils le droit de mourir ! – Le dernier cri d’amour d’une mère. » Ce livre est un plaidoyer pour ce qui devrait être un droit humain.

Je vous reproduis ci-dessous ma préface.

En lisant ce manuscrit du journaliste Frédéric Veille, en me rappelant qu’Eddy de Somer et Vincent Humbert étaient voisins de chambre, allongés tous les deux sur un pauvre lit de souffrance, je pense à ce poème de Louis Aragon, La rose et le Réséda.

Non pas que l’un croyait au ciel et que l’autre n’y croyait pas. Non. Je n’en sais rien.

Mais parce que leur histoire, sans cesse, se rejoint, se croise, s’appelle et se répond. Deux jeunes hommes brisés, unis dans un même destin tragique, au cœur d’un commun combat. Celui pour la vie et pour la liberté.

Parce que les deux garçons, après avoir lutté avec leurs médecins pour retrouver une partie de cette vie attrayante et emplie de promesses qui s’offrait à eux, ont exprimé la même volonté de mettre sereinement un terme à leurs souffrances physiques et psychiques, devenues inapaisables et jugées par eux-mêmes inutiles.

Si tous les deux étaient fidèles à la liberté, notre Pays, lui, dans le domaine qui est le plus personnel, le plus intime, qui concerne chaque individu dans ce qu’il a de plus sacré – sa propre vie – vivait sous le régime de la dictature : celle de l’acharnement thérapeutique, avant 2005 ; celle de l’acharnement palliatif – frappé de paupérisation – depuis la loi du 22 avril 2005.

Il fallut bien que Marie et Michèle, mères courages atteintes dans leur chair, entendent puis tentent, avec leur cœur, de comprendre et de répondre à la demande d’un enfant chéri.

L’une réussit. L’autre non. Pourquoi ? Comment ? Peu m’importe.

Ce qui compte, c’est qu’il fallut se cacher, avoir peur, pleurer. La clandestinité nous renvoie à Aragon, dans un pays qui dicte et prive de liberté.

Le calvaire de Vincent prit fin – alors que commençait celui de Marie, pourchassée, questionnée, humiliée – tandis que celui d’Eddy semble sans fin, toujours prisonnier de son pauvre corps décharné, privé du regard de sa mère, morte.

Quelle cruauté lorsque le sort s’acharne. Quelle injustice lorsque les solutions ne sont pas également données par la loi mais qu’elles doivent être arrachées clandestinement dans la pénombre.

Si la tragédie de la vie d’Eddy de Somer et de sa maman – que décrit avec tant d’émotion Frédéric Veille, comme il le fit avec Vincent et Marie Humbert - doit ouvrir sur une espérance, il faut qu’elle serve – avec les milliers de drames que nous connaissons, certains rapportés par la presse, d’autres plus intimes – à faire comprendre à nos gouvernants qu’une loi juste, de liberté, évite les dérives, l’arbitraire, la solitude du médecin en face de cas graves et sans espoir, la tristesse des mamans et la peine des enfants.

Une loi juste, de liberté, permet à chacun, dans un cadre sanitaire parfaitement clarifié, de choisir à quel moment sa propre vie n’est plus qu’une survie, absurde, douloureuse, inutile.

La dignité de chacun, bien sûr, est en jeu. Définie par soi-même et pour soi-même, à l’exclusion de tout autre.

Il est aussi question de la paix et de la sérénité que procure une mort attendue, préparée. De la paix et de la sérénité que permettent les adieux faits, les mots d’amour échangés pour une toute dernière fois.

De la paix et de la sérénité qui ne seront jamais offertes à une maman qui, parce que rien n’est prévu pour secourir son enfant, doit s’arranger avec sa conscience, trouver les complaisances, rechercher les cachettes, obtenir les instants de solitude. Et agir. Ou pas.

En lisant ce livre, je veux que chacune et chacun se rappelle qu’il est des pays, humains et respectueux des libertés individuelles, qui offrent à chacun la fin de vie qu’il aura décidée : non pas dans une alternative entre la vie et la mort, bien sûr, mais dans une alternative entre deux morts : celle choisie et organisée, apprivoisée, et celle subie, imposée, qui arrive au détour d’une nuit, dans la solitude, et laissant à jamais aux proches le sentiment d’un manquement à un devoir d’humanité, le deuil impossible à faire.

Michèle de Somer, c’est chacune et chacun d’entre nous. Réfléchissons.